【専門家監修】猫背改善完全ガイド|原因・セルフストレッチ・施術法を徹底解説

1. 猫背とは?定義と種類

猫背は、胸椎(背中)が過度に丸まり、頭部が前方へ突出(フォワードヘッド)し、肩甲骨が外側へ広がることで起こる姿勢不良の総称です。背骨のカーブ配分と骨盤の傾きが崩れ、呼吸が浅くなりやすい・肩こりや首こりが慢性化しやすいなどの機能低下を伴います。見た目だけでなく、作業効率や疲労感にも直結する“からだの使い方”の問題です。

猫背は大きく次の4タイプに分けて考えると、原因と対処が整理しやすくなります。

- 円背型:背中全体(胸椎)の後弯が強く、肋骨が下がりやすい。呼吸が浅くなり、肩が内巻きに。

- 前首型:首が前へ出て頸椎は反り、胸椎は丸いまま。頭痛・眼精疲労・肩こりが出やすい。

- 反り腰型:骨盤前傾と腰椎の反りでバランスを取り、相対的に背中が丸く見えるタイプ。腰痛を伴いやすい。

- 骨盤型:骨盤後傾で腰椎のカーブが失われ、背中が丸まる。長時間の座位で起こりやすい。

背景には、長時間のデスクワークやスマホ操作、合わない椅子・机の高さ、運動不足、胸郭の硬さや筋膜の癒着などが関与します。日本人の約8割が猫背傾向にあるとも言われ、近年はタブレット学習・ゲーム等の影響で子どもや若年層にも拡大。放置すると肩首の痛み、頭痛、呼吸の浅さ、集中力低下、見た目の老け感につながるため、早期にタイプを見極め、環境調整(デスク・椅子・画面位置)+セルフストレッチ・筋力強化で立て直すことが重要です。

2. 猫背の原因

- 筋膜の癒着(胸筋ライン)

大胸筋・小胸筋が硬く短縮すると、肩甲骨は前方へ滑走(プロトラクション)し、上腕は内旋。胸‐上腕にかけての筋膜連鎖(胸筋〜上腕二頭筋腱〜前腕屈筋群)が張り、腕を前に出す姿勢が“楽”になるため巻き肩が固定されます。胸郭前面の癒着は肋骨の拡がりを妨げ、呼吸も浅くなりやすい → 姿勢保持筋が働きにくい悪循環に。

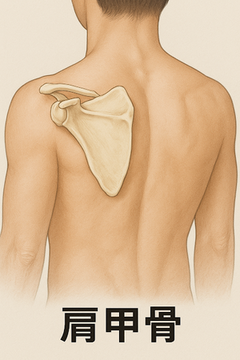

- 肩甲骨の可動域低下(はがし不足)

デスクワークでは、肩甲骨の上方回旋・後傾・外旋が不足し、代わりに下方回旋・前傾に偏ります。前鋸筋・下部僧帽筋がサボり、上部僧帽筋・肩甲挙筋ばかりが過緊張。結果、背部の伸張反射が過剰に働き、胸椎はさらに屈曲(丸まり)。肩甲胸郭リズムが崩れると、背中の筋群は固いのに弱いという二重の問題が同時に起こります。

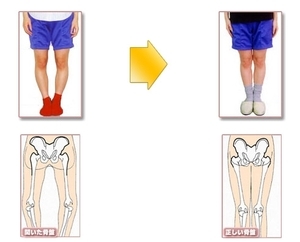

- 骨盤後傾(座り姿勢のクセ)

長時間の座位で骨盤が後傾すると、腰椎前弯が消え、胸椎は相対的に後弯が増加。骨盤後傾 → 腰椎フラット → 胸椎屈曲 → 頭部前方という連鎖で猫背が完成します。ハムストリングス短縮・殿筋(特に大殿筋・中殿筋)弱化・腸腰筋の機能低下が背景にあり、立位に戻っても**骨盤を立てにくい“クセ”**が続くのが特徴です。

- 生活習慣(スマホ首・PC作業)

画面が低い/椅子が合っていない/キーボードが遠い → 頭部前方位+肩の内巻き。頸椎伸筋群は常時アイソメトリック収縮でコリ・頭痛、胸椎は屈曲固定、前腕は回内優位に。カバンの片掛け、ソファでの横座り、枕の高さ不適合などの小さな習慣が、日々の合計時間で姿勢を決めます。

- 呼吸の浅さ(肋骨・横隔膜の問題)

肋骨の下制・外旋低下により胸郭が広がらず、横隔膜が十分に下降できないため胸式・肩呼吸化。呼吸補助筋(斜角筋・胸鎖乳突筋)が過緊張し、首〜肩の張りが増す→さらに猫背というループに。呼気で肋骨を下げ、吸気で**側方に広げる“360°呼吸”**ができないと、体幹圧(腹圧)が作れず、座る・立つだけで疲れやすくなります。

- 因果関係の“連動不全”が本質

背中そのものをもむだけでは解決しないのは、**肩甲骨(肩帯)・骨盤(体幹)・肋骨(胸郭)**が同時に噛み合って初めて、頭部〜体幹のアライメントが保てるから。

例)胸筋短縮 → 肩甲骨前傾 → 胸郭下制 → 呼吸浅い → 体幹不安定 → 骨盤後傾 → 胸椎屈曲 → 頭部前方位。

逆に、骨盤を立てる→肩甲骨が後傾・上方回旋しやすい→肋骨が広がる→呼吸が深まるという“改善の連鎖”も成立します。

結論:猫背の根本は、単なる背筋の弱さではなく、**筋膜の癒着+肩甲骨の可動低下+骨盤後傾+胸郭の硬さ(呼吸の浅さ)という“連動不全”。まずは骨盤を立てる土台づくりと胸郭の可動回復、肩甲骨のはがし(可動化)**を同時に進めることが、最短の改善ルートです。

3. 猫背による不調

- 肩こり・首こり

肩が前に巻くと僧帽筋上部・肩甲挙筋が常時つり上げ姿勢になり、血流が滞って硬結化。肩甲骨の後傾・下制が出ないため、首すじの張りと凝りが慢性化しやすい。

- 腰痛

骨盤後傾で腰椎のカーブが消えるタイプは“丸腰痛”、逆に胸椎が丸い分を腰の反りで相殺する“反り腰痛”も。どちらも椎間関節・筋膜に過負荷がかかり、立ち上がりや前屈で痛みが出やすい。

- 頭痛・眼精疲労

前首姿勢で後頭下筋群が緊張し、頸部の血流・神経が圧迫されやすい。PC・スマホ凝視も相まって、緊張型頭痛や目の奥のだるさ、めまい感につながる。

- 自律神経の乱れ

胸郭が下制・硬化すると横隔膜が十分に動けず呼吸が浅くなる。交感神経優位が続き、寝つきの悪さ・疲労感・集中力低下を招きやすい。深い呼気と肋骨の側方拡張が回復の鍵。

- 見た目の老化

背中が丸く頭が前に出ると、首が短く、胸が落ち、実年齢より老けて見える。同じ体重でも姿勢でシルエットが崩れ、‐5歳以上の印象差が生まれることも。

まとめ:猫背は“背中だけ”の問題ではなく、肩甲帯・胸郭・骨盤と連鎖して全身の不調を誘発する。肩甲骨の可動化、骨盤の立て直し、呼吸の再学習を同時に行うことが改善の近道。

4. 猫背セルフチェック法

- 壁テスト(基本)

裸足で壁に背を向けて直立し、かかと・お尻・肩甲骨・後頭部を順に当てます。

①後頭部が5cm以上離れる→前首型の傾向。

②肩甲骨が壁に触れない→巻き肩/胸郭の下制が強いサイン。

③腰と壁のすき間に手が全く入らない→骨盤後傾、反対にスカスカなら反り腰。

呼気で肋骨を下げ、軽く顎を引いて再度当て直せるかも確認します。

- スマホ自撮り(横からの姿勢評価)

スマホを台に置き横から全身を撮影(床とレンズ高さを毎回同条件)。

耳の穴(耳珠)と肩の出っ張り(肩峰)を結ぶ垂線で、耳が肩より前に出ていれば前首型。

顎が上がる/二重あごの折れ線が目立つ/肩が内巻き→猫背強めのサイン。月1回の同条件撮影で推移を見ます。

- 前屈テスト(骨盤型の見極め)

脚は腰幅、膝は伸ばしすぎず軽くゆるめて骨盤から折る意識で前屈。

背中だけ丸まり骨盤が動かない・腰が板のように固い→骨盤後傾固定(骨盤型)の可能性。

太もも裏(ハム)や内ももの突っ張りが強いほど、骨盤の立ちにくさが背景にあります。

- 補助チェック&記録法

椅子座りで坐骨で10秒座位保持できるか、鼻吸気で肋骨が左右に広がるかも確認。

壁テストの後頭部〜壁距離(cm)をメモし、月1回同条件で写真+数値記録を。

目安:後頭部の距離3cm未満、肩甲骨が軽く触れるを当面のゴールに。

痛み・しびれ・めまい、急な悪化がある場合は自己判断せず専門医を受診。セルフ改善は「壁テスト→自撮り→前屈」の三点セットを定点観測するのが近道です。

5. セルフストレッチ・エクササイズ

- 胸を開くストレッチ(ドア枠)

手順:肩の高さで肘90°に曲げ、前腕をドア枠に当てる。片脚を前に出し体重を前へ。胸(大胸筋・小胸筋)の伸びを感じたら鼻吸気→口呼気で20〜30秒×左右2回。

コツ:腰を反らさず肋骨を吐く息で下げる。肩がすくむ・首が痛むはNG。

- 肩甲骨はがしセルフ(肘寄せ)

手順:両肘を背中側で寄せる意識で胸を開き、肩甲骨を寄せ→下げる。5秒寄せる/5秒戻す×10回。

進化形:椅子に座り、手を座面の縁にかけて肩を下げる意識で10秒キープ×3。

コツ:顎を軽く引き、背中は反らしすぎない。肩前面が詰まる痛みは中止。

- 骨盤リセットストレッチ(仰向け抱え)

手順:仰向けで両膝を抱え、吐きながら骨盤を丸める(後傾)→吸いながら戻す。10回×2セット。

追加:片膝だけ抱えて股関節の詰まりを確認、左右差が強い側は回数+5回。

コツ:腰に痛みが出るほど強く引かない。動きの主役は骨盤。

- タオルストレッチ(胸椎伸展)

手順:タオルを肩幅で頭上に持ち、引っ張り合いながら腕を耳の横へ。椅子に座り胸を前へ“見せる”意識で背中(胸椎)を反らす。5呼吸×3セット。

変化:床に丸めタオルを敷き肩甲骨下に当て、仰向けでバンザイ5呼吸。

コツ:腰で反らず胸で反る。肋骨を前へ突き出しすぎない。

- 呼吸法(腹圧づくり)

手順:鼻から吸って肋骨を左右に広げる→口から細く長く吐き、肋骨を下げお腹を薄く。5呼吸×2セット。

使い方:上のストレッチは吐く時に深める/下ろす系エクササイズは吐き始めで体幹固定。

効用:横隔膜が働き、交感神経過多(肩首ガチガチ)が緩み、姿勢保持がラクに。

- ミニ・ルーティン(朝/夜 各10分)

朝:ドア枠30秒×2 → 肘寄せ10回 → タオル5呼吸×2。

夜:仰向け抱え10回×2 → 肩甲骨下タオル5呼吸 → 呼吸法5呼吸×2。

週5〜6日で2〜4週の定点比較(横から自撮り・壁テスト)を。痛み・しびれ・めまいが出たら中止し専門家へ。

ポイント:胸を開く/肩を下げる/骨盤を動かす/胸椎を反らす/呼吸で固定の5本柱をセットで行うと、猫背の“形”と“使い方”が同時に変わります。

6. 専門施術でのアプローチ

- 肩甲骨はがしストレッチ:可動域の“鍵”を解放 肩甲骨はがしストレッチの詳しい解説はこちら▶ [肩甲骨はがしストレッチ完全ガイド]

長時間のデスク作業で肩甲骨は前傾・下方回旋方向に固定されがち。肩甲胸郭間の癒着(小胸筋・肩甲挙筋・菱形筋の滑走不全)を丁寧に“はがす”ことで、後傾・上方回旋が出やすくなり、胸郭の拡張と呼吸が深まります。結果として首肩の過緊張が抜け、猫背の根本因子(巻き肩・前首)を同時にゆるめられます。セルフで届きにくい肩甲骨内縁・肩甲下筋にも間接的に働きかけられるのが専門施術の強み。

- 骨盤はがしストレッチ:姿勢の“土台”を立て直す → 詳しくはこちら[骨盤はがしストレッチ完全ガイド]

骨盤後傾や左右回旋が強いと、腰椎前弯が失われ胸椎は相対的に屈曲し、典型的な猫背姿勢に。仙腸関節周囲・腸腰筋・殿筋群・広背筋連鎖の癒着を解いて前後傾コントロールを回復させると、立位でも座位でも“骨盤が立つ”感覚が戻ります。これにより反り腰で代償していたタイプも腰の過伸展が減り、腰痛と上半身の丸まりを同時に改善へ。

- 筋膜はがし(ディープリリース):深層ラインで姿勢をリセット 筋膜はがしストレッチの詳しい解説は▶【筋膜はがしストレッチ完全ガイド」

表層を揉むだけでは変わらない“戻りやすさ”は、深層筋膜の滑走不全が背景にあることが多いです。胸筋ライン・TFL〜腸脛靭帯・脊柱起立筋・広背筋〜前鋸筋ラインなど、姿勢連鎖を作るラインを面ではなく線で解放。その直後に目的筋(下部僧帽筋・前鋸筋・中殿筋など)をアクティベートして“使える筋”に切り替えることで、形だけでなく使い方まで書き換えます。

- 頭蓋骨はがしストレッチ:首肩のトーンを落として全身を整える → 詳しくはこちら「頭蓋骨はがしストレッチ完全ガイド」

咬筋・側頭筋・後頭下筋群の緊張は、前首姿勢・食いしばり・ストレスで高まりやすい部位。頭頸移行部の過緊張を緩め、迷走神経反射を促す呼吸と組み合わせると、交感神経過多が鎮まりやすく、首の可動域・肩甲骨の滑走が出やすい下地が整います。結果として頭痛・眼精疲労の軽減や睡眠の質向上が期待できます(効果には個人差)。

- 一般的な整体・マッサージとの違い

一時的な“ほぐし”や瞬間矯正ではなく、深層筋膜+関節包の滑走性→狙った筋の再教育→姿勢・呼吸・歩行までの定着を一連で行う点が専門店のコア。可動化した直後に**使い方(神経‐筋再教育)**を入れることで“戻りにくい”体を目指します。

- 施術の流れ(例)

①カウンセリング:症状・生活動作・目標の共有

②測定:姿勢写真・可動域・呼吸・筋力・触診(必要により動画解析)

③解放:筋膜はがし/骨盤・肩甲骨・頭蓋の可動化

④アクティベーション:下部僧帽筋・前鋸筋・中殿筋などを選択的に活性

⑤再評価:数値・体感の変化を確認

⑥ホーム処方:3〜5分のセルフ(ストレッチ+呼吸)とデスク環境アドバイス

- ビフォーアフター

正面/側面を同条件で撮影し、耳—肩—骨盤—膝—足首の垂線、肩甲骨の位置、肋骨の下制具合、骨盤前後傾、首の角度を比較。可動域・痛みスケール・呼吸の深さも併記し、変化を可視化します。

まとめ:猫背は「背中だけ」では解けません。肩甲骨・骨盤・胸郭・頭頸部の4点を“深層からはがす→使い方を作る→生活へ落とす”。一般的な整体・マッサージで届きにくい領域まで踏み込むことが、姿勢を根本からリセットする近道です。※急性痛・しびれ・発熱等がある場合は先に医療機関での評価を受けてください。

7. 改善事例・体験談

• 40代女性|デスクワーク:猫背+肩こり

主訴:夕方の頭痛・肩の重だるさ。

所見:前首姿勢/胸郭下制/小胸筋短縮/肩甲骨前傾。

介入:肩甲骨はがし+胸筋リリース→下部僧帽筋・前鋸筋の活性/デスク高さ・画面位置の是正/360°呼吸。

経過:3回(3週)で頭痛NRS 6→2、肩挙上150→170°、壁テストの後頭部‐壁距離7→3cm。

セルフ:ドア枠ストレッチ・タオル胸椎伸展・5呼吸×朝晩。

体感:「目の奥の重さが消え、集中が続く」

• 高校生男子|野球:猫背+巻き肩→投球フォーム低下

主訴:ボールが抜ける/肩外旋で詰まり。

所見:巻き肩/胸椎伸展制限/前鋸筋・下部僧帽筋の遅発。

介入:肩甲骨はがし+胸椎モビリゼーション→フェイスプル・ウォールスライドで肩甲胸郭リズム再学習/呼吸で体幹固定。

経過:2週・計4回で肩外旋85→105°、最大外旋位の肘下がり改善、練習計測で球速+4km/h。

セルフ:バンドプルアパート、呼気固定→シャドースロー。

• 産後ママ|骨盤後傾+猫背:ヒップライン変化

主訴:抱っこで腰痛/姿勢がすぐ崩れる。

所見:骨盤後傾固定/ハム短縮/腸腰筋の機能低下/胸郭下制。

介入:骨盤はがし→腸腰筋・内転筋リリース→ヒップリフトで骨盤前後傾コントロール/肩甲骨はがしで胸郭拡張。

経過:6週・5回で立位側面の耳‐肩‐骨盤の垂線が整い、ヒップ上縁+約2cmリフト。抱っこ時の腰痛NRS 5→1。

セルフ:骨盤うなずき、抱っこ姿勢の再教育、呼吸5呼吸×2。

※効果には個人差があります。腫れ・強い痛み・しびれ等がある場合は、施術前に医療機関での評価を推奨します。

8. 猫背改善の最新施術法

9. 猫背と巻き肩・反り腰の関係

10. 猫背改善の生活習慣改善ポイント

11. 専門家コメント

-

監修:山﨑 信治(中医学博士/ストレッチの達人®代表)

-

臨床経験22年以上、施術実績45,000件以上。

-

「猫背改善には“肩甲骨・骨盤・肋骨・頭蓋骨”の4層アプローチが欠かせません。

一時的な矯正だけではなく、全身を連動させるストレッチが根本改善につながります。」

12.科学的根拠

猫背改善には、肩甲骨・骨盤・胸郭・頭蓋骨を同時に整えるストレッチが効果的です。

猫背は単なる姿勢の癖ではなく、筋膜の癒着・胸郭の硬化・骨盤後傾が連鎖的に起こる「全身性の問題」です。

近年の整形外科や理学療法の研究では、肩甲骨や骨盤の可動域が低下すると胸椎の伸展が制限され、

首・肩こりや腰痛につながることが明らかになっています。特に、長時間のデスクワークやスマホ操作は前傾姿勢を固定化し、

筋膜の滑走障害を悪化させます。そのため、単純な筋トレやストレッチだけでは改善が難しく、

「肩甲骨」「骨盤」「胸郭」「頭蓋骨」を同時に解放する多層的アプローチが再発を防ぐ科学的に合理的な方法とされています。

13.まとめ

猫背の根本改善には、肩甲骨・骨盤・胸郭・頭蓋骨を多角的に整えるストレッチが欠かせません。

一般的なマッサージや整体が一時的な軽減にとどまる一方で、筋膜や骨格を統合的に調整する施術は、

姿勢改善だけでなく肩こり・腰痛・呼吸のしやすさにも直結します。

セルフストレッチや日常の意識で予防は可能ですが、深層の癒着や体幹の歪みは自己ケアでは限界があります。

まずは専門家による施術で「動きやすい体」を取り戻し、その後にセルフケアを組み合わせることが、

最短で猫背を克服する方法です。

※▼▼肩甲骨からの影響も大きいので詳しいは下記からご覧ください!

[肩甲骨はがしストレッチ完全ガイド]

14. 猫背改善の基礎知識や改善法セルフストレッチ等

猫背改善の知識が満載です。詳しくは下記をご覧ください。▼▼

猫背改善の秘密兵器⁉“菱形筋”セルフストレッチ! 猫背は“背中”じゃなくて“肋骨”から直す!

猫背・腰痛・肩こりが4回の施術で改善!私が感動した理由 40代女性猫背・巻き肩・反り腰が目立つ原因すぐ始める対策

なぜ“肩甲骨はがし”だけでは猫背は改善しないのか? 猫背矯正今すぐ変わる!肩甲骨が開く驚きの姿勢リセット法

巻き肩・猫背・反り腰、実は連動する姿勢不良! 猫背が治らない本当の理由!セルフだけでは改善しない?

反り腰・巻き肩・猫背は全部つながっている連鎖を止める方法 専門家が解説!反り腰・猫背が治らない|必要なアプローチ

猫背の自己流は危険!タイプ別にみる原因と正しい対策 猫背・巻き肩をスッと改善!たった1回で姿勢が変わる理由

猫背・巻き肩・反り腰に悩むあなたへ根本アプローチとは? 肩こり・猫背・疲労感が!肩甲骨はがしの驚きの効果とは?

猫背は「肋骨」から直せ、ストレッチの達人®の新常識とは?

🎓 監修:山﨑 信治(やまざき しんじ)

中医学博士/ストレッチ専門店 ストレッチの達人®︎創始者・代表

整骨院、整体院、施術系サロンのアドバイザー及び運営マネージメント

🟦 専門家プロフィール

臨床経験22年以上、施術実績45,000件以上

筋膜・骨格・経絡を統合した独自施術を開発

開発施術:考案者

骨盤はがしストレッチ 肩甲骨はがしストレッチ

筋膜はがしストレッチ頭蓋骨はがしストレッチ

- 肋骨リブート™️ - 可動域ブースト™️

- 体軸チューニング™️- トリガーリリース®︎

(商標登録済含)

※主婦の友社

『腰痛に効く!全国治療院ガイド』にて

山﨑総院長(東洋)中医学博士が取材を受け全国19人の名治療家として紹介されました。

またTV、雑誌で難治症状を治す治療家として紹介頂きました。

「山﨑中医学博士 トレーナー経歴」

多種多様の世界チャンピオン、メダリスト、一流プロアスリートを育成、担当、業界日本1の実績!

日本プロ野球機構、プロ野球現役投手、日本相撲協会(部屋)、プロゴルファー、日本空手チャンピオン、K1軽量級チャンピオン、正道会館支部道場長、トライアスロン代表、レスリング選手、国際バレエコンクール日本代表、劇団四季、ジュニアオリンピック出場スイマー、プロJリーガー、オリンピック選手、プロフットサル選手、社会人アメリカンフットボール選手、シンクロスイマー、宝ジェンヌ、男優、女優、バックダンサー、レースクィーン、フィギアスケーター、ボディビルダー、上場企業創業社長、元国会議員、弁護士、大学教授、歯科医師、医師等(総合診療医、心臓血管外科医、皮膚科医、内科医)

「TV/雑誌/講演等 山﨑中医学博士取材及び出演」

近畿圏放送 読売テレビ すまたん、 全国放送TBS イカさまタコさま、全国放送 TV asahi 中井正弘の怪しい本の集まる図書館、全国放送 日本テレビ ズームインスーパー、近畿圏放送 毎日放送 ちちんぷいぷい、全国放送 TBS スーパーフライデー 等

雑誌SAVVY 雑誌hanako、雑誌Scawaii、雑誌シュシュ、雑誌アンアン、関東地方雑誌CAZ、リクルート アントレ、主婦の友社 腰痛に効く!全国19人の名治療家 等

講演 関西ビューティフェスティバル、ビューティフェスティバル、ビューティジャパンセミナー、大阪市主催健康セミナー等

🟥拠点(全国対応)

福岡|広島|兵庫|大阪|名古屋|東京|札幌(他県)

※公式HP:https://stretch-tatsujin.com

2025年08月21日 05:59