開脚・前屈パーフェクトシリーズ

開脚・前屈パーフェクトシリーズ

〜40代からでも遅くない!

💎なぜ今「開脚・前屈」が注目されるのか?赤ダイヤ人の多くはデスクワークやスマホ姿勢によって、股関節・

-

太もも裏の柔軟性を失っています。

-

「前屈ができない」「開脚が90度すら開かない」

という人が増加。 -

その結果、腰痛・肩こり・膝痛・むくみなど、

日常の不調へとつながっています。 -

開脚や前屈は単なる柔軟運動ではなく、健康・美容・

パフォーマンス向上の

三拍子を叶えるメソッド として世界的にも注目されています。

◆ 開脚・前屈ができない人の共通原因

-

筋肉の短縮・硬化

・特にハムストリングス(太もも裏)、内転筋(内もも)、

大臀筋(お尻)、脊柱起立筋(背中) ・筋膜の癒着があると、ストレッチしても伸びにくい。

-

関節の制限

・股関節の可動域不足が最も大きな要因。

・骨盤と大腿骨の噛み合わせ(寛骨臼の形状)に個人差もある。

-

神経系の反射(伸張反射)

・急に筋肉を伸ばそうとすると、

反射的に縮もうとする働きがあり可動域が広がらない。 -

体幹・骨盤の歪み

・骨盤の傾き(前傾・後傾・ねじれ)があると、前屈・

開脚の可動域にブレーキがかかる。 -

生活習慣の影響

・デスクワークで座りっぱなし → ハムストリングス短縮。

・スマホ猫背 → 背中・首が固まり前屈できない。

・運動不足 → 筋膜の滑走不良、血流不足で筋肉が伸びにくくなる。

◆ 開脚・前屈がもたらす健康・美容・パフォーマンス効果

-

骨盤の安定と姿勢改善

・開脚・前屈の動きは骨盤の前傾・後傾を自然に整え、猫背・

反り腰の改善につながる。 ・骨盤が安定すると、腰痛・肩こり・

股関節痛などの慢性不調も軽減しやすい。 -

血流改善と代謝UP

・前屈で背面の筋肉(脊柱起立筋・ハムストリングス)

をストレッチすると、下肢の血流が促進。 ・冷え性・むくみの改善、脂肪燃焼効率アップにもつながる。

-

スポーツパフォーマンス向上

・股関節の可動域が広がると、ジャンプ力・スプリント力・

キック力が向上。 ・野球・サッカー・バレエ・武道など競技全般にメリット大。

-

美容効果(体型補正・アンチエイジング)

・前屈で背面の柔軟性を高めると、ヒップアップ・

ウエスト引き締めに直結。 ・開脚で股関節を柔らかくすると、

骨盤周囲のリンパ流れが良くなり小尻・美脚効果が期待できる。

◆開脚・前屈のための柔軟性を高めるステップ4

開脚や前屈を深めるには、筋肉を無理に伸ばすのではなく「

-

ステップ1:体を温める(ウォームアップ)

軽いジョギングやラジオ体操、股関節を回す運動で血流を促し、

筋肉を柔らかくします。

冷えたまま伸ばすとケガのリスクが高まるため、 最初の3分は必須です。

-

ステップ2:骨盤を立てる意識を習得

前屈・開脚の柔軟性不足は「骨盤が後傾すること」が大きな原因。

お尻の下にタオルやクッションを敷き、

骨盤を立てて背筋を伸ばす姿勢を習慣にします。

-

ステップ3:主要筋群のストレッチ

ハムストリングス(太もも裏)・内転筋(内もも)・大臀筋(

お尻)を中心に伸ばします。

例:片足前屈、バタフライストレッチ、四つん這いでのお尻ストレッチ。 呼吸を止めず20秒キープを2〜3回。

-

ステップ4:開脚・前屈に挑戦

ウォームアップと部分ストレッチを済ませた後に、

全体の開脚や前屈を実践。無理に床に手をつけようとせず

「前に伸びる」意識で取り組むと可動域が広がります。

これらを毎日5〜10分続ければ、1〜2か月後に「

◆開脚・前屈のための自宅セルフストレッチ

開脚や前屈をスムーズに行える体は、血流改善・腰痛予防・

ただし、

-

①ウォームアップ

いきなり筋肉を伸ばすとケガの原因になります。

足首回しや股関節を大きく回す運動、

軽い屈伸で体を温めましょう。 -

②ハムストリングス伸ばし(前屈の基本)

床に座って両足を伸ばし、

骨盤を立てる意識で上体を前に倒します。

腰を丸めずに背筋を伸ばすのがポイント。

10〜20秒を数回繰り返します。 -

③股関節内ももストレッチ(開脚の基本)

両足を軽く広げて座り、両手を前について体重を前方に移動。

太ももの内側が

心地よく伸びる角度を探し、20秒キープ。 -

④補助ストレッチ

前屈では足裏にタオルをかけて引き寄せると、

無理なく深まります。

開脚ではクッションをお尻の下に置くと骨盤が前に倒れやすく効果 的です。

1日3〜5分、呼吸を止めずに続けるだけで、

◆開脚・前屈のNGセルフストレッチ

開脚や前屈の柔軟性を高めたいとき、

-

勢いをつけて反動で伸ばす(バウンドストレッチ)

床に手をつけようとリズミカルに弾ませると、

筋肉が急に収縮して肉離れや腰痛の原因になります。

柔軟性は「静止して呼吸しながら伸ばす」ことで初めて高まります。 -

痛みを我慢して限界まで倒す

「痛い=効いている」と誤解して無理に開脚や前屈を深めると、

靭帯や筋膜を損傷しやすくなります。

伸び感が「気持ちいい」と思える強度がベストラインです。 -

体が冷えている状態でいきなり開脚・前屈

ウォームアップなしで挑戦すると筋肉が硬直したままで、

腰や膝を痛めやすくなります。

必ず軽い有酸素運動や関節回しで血流を促してから行いましょう。 -

猫背姿勢での前屈

背中を丸めたまま無理に前屈すると、

腰椎に強い負担が集中します。骨盤を立て、

背筋を伸ばした状態で前に倒すのが基本です。 -

呼吸を止めて力む

息を止めてストレッチをすると筋肉が硬直して逆に伸びません。

深く吐きながらリラックス

することが安全かつ効果的です。

開脚・前屈は「無理にやると逆効果」

💎年代別・柔軟性改善アプローチ

◆10代(成長期・部活動期)

-

特徴

・関節や筋肉が柔らかく、体の変化が早い時期。

・

ただし運動量が多すぎると筋肉の緊張やアンバランスを起こしやす い。 -

改善ポイント

・部活後のストレッチを必ず行う(

特にハムストリングスと股関節周囲)。 ・成長期は骨の成長スピードが筋肉より速いため、

一時的に硬さを感じやすい。 ・「開脚前屈=柔軟テスト」として習慣化するのがベスト。

◆ 20〜30代(社会人期・運動不足期)

-

特徴

・デスクワーク・車移動・スマホ使用で柔軟性が急低下する年代。

・特に股関節の前側(腸腰筋)と裏側(ハムストリングス)

が固まりやすい。 -

改善ポイント

・長時間座る人は「1時間に1回立ち上がって骨盤回し」

をルール化。 ・筋膜リリースを取り入れると効果が早い。

・ヨガやピラティスを取り入れると“ながら改善”がしやすい。

・男女ともに「腰痛・肩こり・むくみ」

改善をモチベーションにしやすい。

◆ 40〜50代(体の変化を実感する時期)

-

特徴

・筋肉の弾力が低下し、硬さが固定化しやすい。

・「昔はできたのに今は全くできない」

という差を強く感じやすい。 -

改善ポイント

・一気に伸ばそうとせず“3ヶ月計画”で取り組む。

・動的ストレッチ(ラジオ体操風の軽い動き)

で血流を促してから前屈・開脚。 ・日常生活に「しゃがむ・足を組む」を意識的に取り入れる。

・骨盤の歪みをリセットする“骨盤はがしストレッチ”が効果的。

◆ 60代以降(シニア期・健康維持期)

-

特徴

・関節の可動域制限や変形、バランス低下が課題になる。

・ただし継続すれば改善は可能。

-

改善ポイント

・反動をつけずに「静止ストレッチ」を10〜20秒維持する。

・椅子に座った状態での前屈やタオルストレッチなど、

安全な方法を優先。 ・

転倒予防や日常動作改善を目的にする方がモチベーションを保ちや すい。 ・無理のない範囲で「週3回以上」を目標に。

💎 筋肉ごとの「硬さが原因で起きる制限」

-

ハムストリングスが硬い場合

・前屈時に腰が丸まり、床に手が届かない。

・骨盤が前傾できず腰痛のリスク増。

-

内転筋が硬い場合

・開脚が広がらず“V字”止まり。

・股関節を外に回す動作が制限され、骨盤が詰まる感覚が出る。

-

臀筋が硬い場合

・骨盤が後傾しやすく、腰が丸まって深い前屈ができない。

-

脊柱起立筋が硬い場合

・背中全体が伸びず、首や肩に余計な負担。

・「前屈すると首や肩が突っ張る」人はここが原因。

◆ 関節の可動域の問題

-

股関節

股関節は「球関節」で大きな可動性を持つはずだが、

結果、脚を外に開けず「無理やり腰を丸めて」前屈してしまう。 -

→ 加齢・運動不足で関節包が硬くなり動きが制限される。

-

膝関節

本来は曲げ伸ばしのみだが、

硬さが出ると柔軟な連動が阻害される。 -

仙腸関節

骨盤のわずかな動きをつかさどる。可動域は小さいが、

詰まると前屈時に腰へ負担集中。

結論:筋肉が柔らかくても「関節自体」が硬いと伸びない。

💎 筋膜の癒着と滑走不良

-

筋膜は筋肉を包むボディスーツのような存在。

-

長時間の同じ姿勢やケガによる瘢痕で「癒着」

すると動きが鈍くなる。 -

特に太もも裏・ふくらはぎ・腰背部の筋膜が硬いと、

→ 前屈が「ビクともしない状態」になる。

-

一般的なストレッチでは表面しか伸びず、深層筋膜には届かない。

ここで必要なのが「筋膜はがし」や「深層リリース」。

💎骨格・体型的な要因

-

骨盤の形状

前傾型(反り腰傾向)は前屈しやすい。

後傾型(猫背・平背傾向)は前屈が硬くなりやすい。 -

股関節の受け皿(臼蓋)の角度

東洋人は浅く、深く開脚しにくい体型が多い。

-

下肢アライメント

O脚・X脚の傾向があると股関節や膝の動きが制限される。

※「体型的に限界」がある人も存在するため、

💎神経系の制御(伸張反射)

-

筋肉は急に伸ばされると「伸張反射」で縮もうとする。

-

例:前屈で「痛い」と感じた瞬間に筋肉が縮み、余計に硬くなる。

-

柔軟性の低い人ほど、

この反射が強く出てストレッチ効果が出にくい。 -

呼吸やPNFストレッチ(力を入れてから緩める)

で反射を抑える必要あり。

💎 姿勢・日常習慣

-

デスクワーク中心 → 股関節が固まる

-

スマホ長時間 → 猫背・骨盤後傾

-

運動不足 → 筋肉の血流低下 → 筋膜が硬くなる

-

片足重心や横座り → 骨盤のゆがみが定着

日常姿勢が「柔軟性を下げる最大の敵」。

💎 心理的要因・痛みの記憶

-

過去に股関節や腰を痛めた人は「無意識のブレーキ」がかかる。

-

脳が「これ以上倒したら危険」と判断し、筋肉をロックする。

-

痛みの恐怖が柔軟性をさらに制限する。

💎 実例・セルフストレッチビフォーアフター

-

40代女性:3ヶ月で前屈手が床に届く→腰痛改善。

-

50代男性:開脚角度90°→120°へ、ゴルフ飛距離アップ。

-

小学生:半年でバレエの発表会に必要な柔軟性クリア。

-

70代女性:椅子ストレッチ習慣で転倒リスク低下。

💎 Q&A

-

Q1:1日何分必要?

→ 5〜10分でOK。毎日より「週4回以上」で十分。

-

Q2:痛みが出たら?

→ 即中止、炎症がある場合は医療機関へ。

-

Q3:硬すぎて無理な人は?

→ 補助具(タオル・椅子)を活用。

-

Q4:ダイエット効果はある?

→ 代謝改善・姿勢改善により間接的に痩せやすくなる。

-

Q5:開脚と前屈どちらを優先?

→ 股関節の動きを作る「前屈」から始めると効率的。

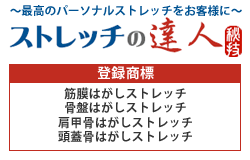

💎開脚・前屈 × ストレッチ専門店

「ストレッチの達人®︎」でのアプローチ

結論:股関節だけを伸ばしても頭打ちになります。**「解く→伸ばす→鍛える→定着」**を、骨盤・股関節に加えて“肩甲骨・胸郭”まで同時に整えるのが最短です。肩甲骨はがしを入れると、胸椎伸展/肋骨可動が上がり、前屈は“腰頼み”から“骨盤ヒンジ”に、開脚は内転筋が素直に伸びるようになります。

1|評価(ブレーキの見える化)

- 指床間距離(FFD)、長座体前屈、開脚角度を数値化。

- 骨盤前後傾、ASLR(片脚上げ)で腸腰筋・ハムの協調を確認。

- 肩甲骨評価:上方回旋・後傾・外旋、胸椎伸展、下部僧帽筋/前鋸筋の発火を簡易テスト。

- 立位は足圧(三点荷重)、歩行の骨盤ローテーションを動画で記録。

2|解く(はがしの深層アプローチ)

- 骨盤はがし:詳しくはこちら▶[骨盤はがしストレッチ完全ガイド]仙腸関節周囲・腸腰筋・殿筋群の癒着を解放し、骨盤の前後傾コントロールを回復。

- 股関節はがし:関節包前後・外旋六筋へ届く手技で内外旋・屈伸の滑走性を出す。

- 筋膜はがし:詳しくはこちら▶[筋膜はがしストレッチ完全ガイド]開脚=内転筋群(長・短・大内転/薄筋)、前屈=ハム—腓腹—足底を“線”で解放。外側ライン(TFL〜腸脛靭帯)も鎮める。

- 肩甲骨はがし:詳しくはこちら▶ [肩甲骨はがしストレッチ完全ガイド]小胸筋・肩甲下筋・菱形筋の滑走不全を解き、後傾・上方回旋が出る肩甲胸郭を作る。

- ねらい:広背筋—胸腰筋膜が緩み後鎖線のテンションが適正化 → 前屈で腰を守り、胸椎が反れる。

- 副次効果:肋骨可動+横隔膜の下がりが改善 → 呼吸が深まり腹圧が作りやすい。

3|伸ばす(目的筋を安全に拡げる)

- 原則:反動なしの静的20–40秒×2–3、終末域は**PNF(収縮→弛緩)**で数%ずつ上積み。

- 開脚:骨盤前傾を保つ前傾ワイド、角度別(0°/30°/60°)で内転筋を段階的に。

- 前屈:ハム近位/遠位を分けて伸ばし、ふくらはぎ—足底も同時に。

- 胸郭・肩甲帯連動:タオルオーバーヘッドで肩甲骨後傾+上方回旋を誘導しながら胸椎伸展を作る(腰で反らず“胸で反る”)。肩がすくむ・首痛はNG。

4|鍛える(戻らない“使い方”のインストール)

- 骨盤前傾アクティブ:ヒップヒンジ/ヒップリフトで殿筋×腸腰筋の協調。

- 股関節外転・外旋:クラムシェル/サイドランジで中殿筋を起こし、膝軌道を第2趾上へ。

- 肩甲帯アクティベーション(追加):

- 下部僧帽筋・前鋸筋ドリル(ウォールスライド、フェイスプル)で肩甲骨の下制・後傾を学習。

- 目的:前屈で腕を抱え込む際に首肩で固めず、胸椎を長く保ったまま骨盤ヒンジを使えるように。

- すべて吐き始めで肋骨を下げ腹圧ON → 可動域を機能に変える。

5|定着(生活内で勝てる体へ)

- 朝:腸腰筋・内転筋90秒ルーティン+タオル胸椎反らし5呼吸。

- 夜:ハム—ふくらはぎ—足底の回復3分+肩甲骨“下げる・寄せる”10秒×3。

- デスク1時間ルール:立ち上がって骨盤うなずき30秒+壁エンジェルで肩甲骨ポジションをリセット。

- 靴:踵芯しっかり・捻じれに強いモデル。過回内が強い人はサポート系インソール。

6|ビフォーアフター(個人差あり)

- 3〜6回でFFD −5〜−15cm、開脚角度+10〜20°の例が多数。

- 肩甲骨はがしを併用すると、胸椎伸展が先に改善→前屈で腰の詰まり感が減少、開脚の前傾が深く入る。

- 写真は正面・側面、耳—肩—骨盤—膝—足首の垂線と肩甲骨位置、骨盤前後傾を同条件で比較。数値(FFD/開脚角度)と体感(張り・呼吸)を併記。

7|安全指針

- 痛み尺度3/10超は中止、鋭痛・しびれ・股関節の詰まりは評価優先。

- 目標は180°や床タッチの“形”ではなく、痛みなく使える可動域と呼吸の同調。

要点:肩甲骨はがしを加えることで、胸椎—肋骨—骨盤—股関節が一本の連鎖として動き、前屈も開脚も“ラクに深く”入ります。深層をはがして→伸ばして→鍛えて→日常で定着。それが「ストレッチの達人®︎」の最短ルートです。

💎 まとめ

-

開脚・前屈は“全身健康のバロメーター”

股関節や骨盤がスムーズに動くと、姿勢改善・腰痛予防・

血流促進につながり、肩こりやむくみ、 冷え性の改善にも効果的です。さらにスポーツでは、 ジャンプ力や走力、 キック力の向上といったパフォーマンスアップにも直結します。 -

美容・体型にもメリット大

前屈で背面を伸ばすとヒップラインが引き締まり、

ウエスト周囲の余分な緊張も取れやすくなります。 開脚は股関節まわりのリンパや血流を促し、 下半身のむくみ改善や脚のライン調整に有効です。40代・ 50代からでも始められる「若返り習慣」 として注目されています。

💎 下記ブログも参考になります。ぜひご覧ください。▼▼

開脚・前屈は痛くても我慢してやるべきか?専門家が徹底解説

「開脚を早く達成するには!筋膜はがし+瘢痕除去」

開脚は自己流でいいの?メリット・デメリット、施術との違い

美開脚を作る鍵は「外転筋」だった!

開脚できない人が陥りがちな3つの落とし穴変わらないのは?

実は逆効果⁉︎毎日開脚の練習すれば柔らかくなるは間違い!

開脚できない人は頑張りすぎ!?柔らかくなる逆転アプローチ

開脚ができない原因は股関節の癒着?180度を目指す方法!

一瞬で開脚できる裏技 壁に脚を上げて重力で股関節を柔軟に

最短で開脚を実現するための5ステップ

※4層のはがしストレッチと開脚・前屈の意外な関係もご覧ください。▼▼▼▼

・開脚・前屈は全身のバランスが必須項目で肩甲骨からも影響が→ [肩甲骨はがしストレッチ完全ガイド]

・体の中心。まさしく開脚・前屈では大きな役割を果たします→ [骨盤はがしストレッチ完全ガイド]

・筋膜は全身に網の目に張り付く大事な存在でまずは癒着の解放→ [筋膜はがしストレッチ完全ガイド]

・姿勢を整える必須アイテムです。→ [猫背改善完全ガイド]

🎓 監修:山﨑 信治(やまざき しんじ)

中医学博士/ストレッチ専門店 ストレッチの達人®︎創始者・代表

整骨院、整体院、施術系サロンのアドバイザー及び運営マネージメント

🟦 専門家プロフィール

臨床経験22年以上、施術実績45,000件以上筋膜・骨格・経絡を統合した独自施術を開発

開発施術:考案者

骨盤はがしストレッチ 肩甲骨はがしストレッチ

筋膜はがしストレッチ頭蓋骨はがしストレッチ

- 肋骨リブート™️ - 可動域ブースト™️

- 体軸チューニング™️- トリガーリリース®︎

(商標登録済含)

※主婦の友社

『腰痛に効く!全国治療院ガイド』にて

山﨑総院長(東洋)中医学博士が取材を受け全国19人の名治療家として紹介されました。

またTV、雑誌で難治症状を治す治療家として紹介頂きました。

「山﨑中医学博士 トレーナー経歴」

多種多様の世界チャンピオン、メダリスト、一流プロアスリートを育成、担当、業界日本1の実績!

日本プロ野球機構、プロ野球現役投手、日本相撲協会(部屋)、

「TV/雑誌/講演等 山﨑中医学博士取材及び出演」

近畿圏放送 読売テレビ すまたん、 全国放送TBS イカさまタコさま、全国放送 TV asahi 中井正弘の怪しい本の集まる図書館、全国放送 日本テレビ ズームインスーパー、近畿圏放送 毎日放送 ちちんぷいぷい、全国放送 TBS スーパーフライデー 等

雑誌SAVVY 雑誌hanako、雑誌Scawaii、雑誌シュシュ、

講演 関西ビューティフェスティバル、ビューティフェスティバル、ビューティジャパンセミナー、大阪市主催健康セミナー等

福岡|広島|兵庫|大阪|名古屋|東京|札幌(他県)

※公式HP:https://stretch-tatsujin.com